|

正于上海龙美术馆(西岸馆)举办的“任重水墨丹青艺术展”备受业内外关注,每天慕名而来的粉丝即不在少数。这是这位近年来广受市场青睐的47岁艺术家在上海的首次美术馆大展,分“龙吟”“雪君”“玉山”“雁阵”四个章节共展出任重总计108幅作品,涵盖人物、山水、花鸟多个门类,几乎全是最近五年的新作,呈现水墨丹青精湛的技艺,也亮出对中国古典意象审美缘物寄情的超然又自我的理解和表达。

对于艺术的评判,官方、学术与市场构成三种维度。其中市场是最为直观的,代表着人们用真金白银投出的喜爱度,无异于流量。在当代艺术动辄弹眼落睛的当下,任重从传统中走来的艺术样貌,看似有些温吞,却稳稳拿捏住了流量密码,构成了圈内耐人寻味的“任重现象”。而循着这个展览,人们拨开流量的迷雾,看到的其实是支撑其画作的学术根基,也是中华优秀传统文化的魅力。任重画作在当代的“圈粉”,诠释的正是传统文化之于当代不会消退的价值,焕发新生的可能。

复现千年前的雪竹画法,让他的画超越价格维度 现身此次展览的108幅作品中,除了第一幅《嵇叔夜服散图》2005年创作于上海之外,其余107幅均为任重最近五年的新作。尽管内容涵盖人物、山水、花鸟多个门类,耐人寻味的是,其中三分之二与雪有关。这得说到任重在雪竹画法上的突破。

任重《雪君》 突破的起点,在于《雪竹图》,现藏于上海博物馆的一幅五代北宋名画,距今已有千年,国画大家兼书画鉴定大家谢稚柳根据典籍中记载的徐熙的“落墨法”,推论其作者为五代南唐时期的花鸟画名家徐熙。这幅作品中雪竹的画法甚为独特,完全不以墨色实写或双钩填彩,而凭借浓淡各不相同的墨色与笔法相组合,全然由大量留白反衬凸显出枯木、湖石、竹叶、竹茎与积雪。借由这种技法,物象更见阴阳凹凸,别有生动之意。除了《雪竹图》,这样的画法不仅前所未见,此后亦难觅踪迹,就像是画史上的一个谜。可以肯定的是,其画法极为复杂且耗时。 谢稚柳之子、此次展览的策展人谢定伟透露,当年父亲积数十年光阴研究《雪竹图》,但由于徐熙公认的真迹已荡然无存,因此他在1970年代研创了自己的落墨法,除了花鸟画,还推演至山水画。但谢稚柳的落墨法,并未采用《雪竹图》的反衬留白技法,或许是当时他已处于晚年,无论眼力还是体力都难以全然再现这种技法,只在一些画作中运用了《雪竹图》中的某些元素。因而,当看到任重新近创作的一系列雪竹图时,业内不少专家都眼前一亮,大为吃惊——画中所用技法正是与徐熙《雪竹图》中的反衬留白法如出一辙。

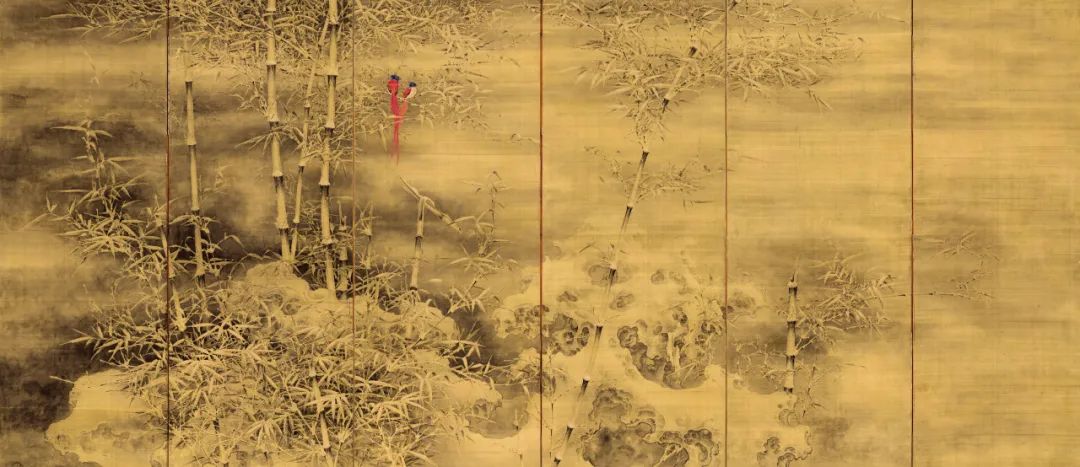

任重泥金绢金屏风六曲 现身展览的一幅宽3.74米、高1.74米的泥金绢通景屏风六曲,绘的正是立于山石之上的丛丛雪竹。画中覆上皑皑白雪的竹叶,密密匝匝,错杂相间,却不失和谐的韵律感。它们呈现的白,不是用白色颜料画出来的,而是留出来的白,是所用绢布的底色。竹竿、竹叶等边缘,用墨色层层烘染。再衬上背景的远近浓淡,让画面彰显出微妙的层次变化。如此巨幅之作,在落笔之前即已通盘考虑众多细微之处的留白,实乃不易,非得胸有成竹。 也正是用这种独特的雪竹画法,任重触类旁通,将其延伸在雪梅、雪松、雪树、雪荷、雪蕉、雪浪、雪瀑等诸多题材上,不仅越画越得心应手,还越画越自成一格。“雪君”章节中,尺幅小巧的雪树图成为一整面展墙上唯一悬挂的作品。背后满铺的墙纸,正是将这幅作品放大数十倍的视觉效果。墙纸上画面原作的细节纤毫毕现,单钩墨线的流畅笔意,留白雪枝的清透莹润,叶片间掏染的分明层次,每一处都经得起细看甚至推敲。在谢定伟看来,对于雪竹技法的解锁以及纯熟运用,让任重的画超越价格维度,在学术上也立住了。

任重《寒来》局部 2002年,上海博物馆联合故宫博物院、辽宁省博物馆举办现象级大展“晋唐宋元书画国宝展”,徐熙《雪竹图》即为72件国宝之一。当年观展之时,第一次亲睹《雪竹图》原作的任重,对它一见倾心,将其视为高山仰止般的艺术存在,认为这代表着中国传统水墨画的最高境界,真正达到宛若天成、天人合一的境界。为了这幅作品,他总共刷了十几次这个国宝展,每次都不惜排上一两个小时的长队。此后又曾有缘进入上海博物馆的库房,细细揣摩作品中的高妙之处。这才有了十几年后雪竹画法成就的艺术“进阶”。

深谙传统技法,更为传统找寻联通当下的全新语境 市场对于任重的重视,从本世纪初就初现端倪。这与龙美术馆联合创始人刘益谦的回忆能够相互佐证。刘益谦坦言,差不多20年前,自己在朵云轩拍卖就曾花去24万元买了任重的一张《出水观音》。当时他并不认识任重,但已听闻这位相当年轻的艺术家才气了得。 “任重的绘画上追宋元、五代、晋唐,但是从高古到当代,他是当做一个整体去传承、借鉴的。”“国画所有门类无一不涉足,又都自成一家。”国画大家陈佩秋生前对于任重的评价,或能解释这位新生代艺术家的“红”,不是没有来由的。

对于传统的致敬,在此次展览中随处可见。例如,一张描绘群鹿游憩于北国秋日枫林的大幅立轴,显然脱胎于台北故宫博物院藏五代名作《丹枫呦鹿图》。纯黑背景的一张鼠与荔枝相映成趣的作品,很难不让人联想起明宣宗朱瞻基的名作《荔鼠图》。 深谙传统技法,任重的画又显然不止于传统面貌。此次展出的不少作品中,均可见其独出机杼的当代表达,显然在为传统找寻联通当下的全新语境。 例如,“龙吟”章节里很多作品现出剧场般的张力,富于视觉冲击力,诠释着当代视角下中国神话传说中“龙”的力量。不少雪松图以张扬遒劲、盘根错节的松枝,形成远望如苍龙般的气势。借展自藏家的《九龙闹海》,曾以1748万元创下任重个人拍卖纪录,画中九条龙的形象固然有着中国宋代“画龙第一人”陈容笔下的影子,但更可见当代年轻人青春奔放的冲劲,让人过目难忘。

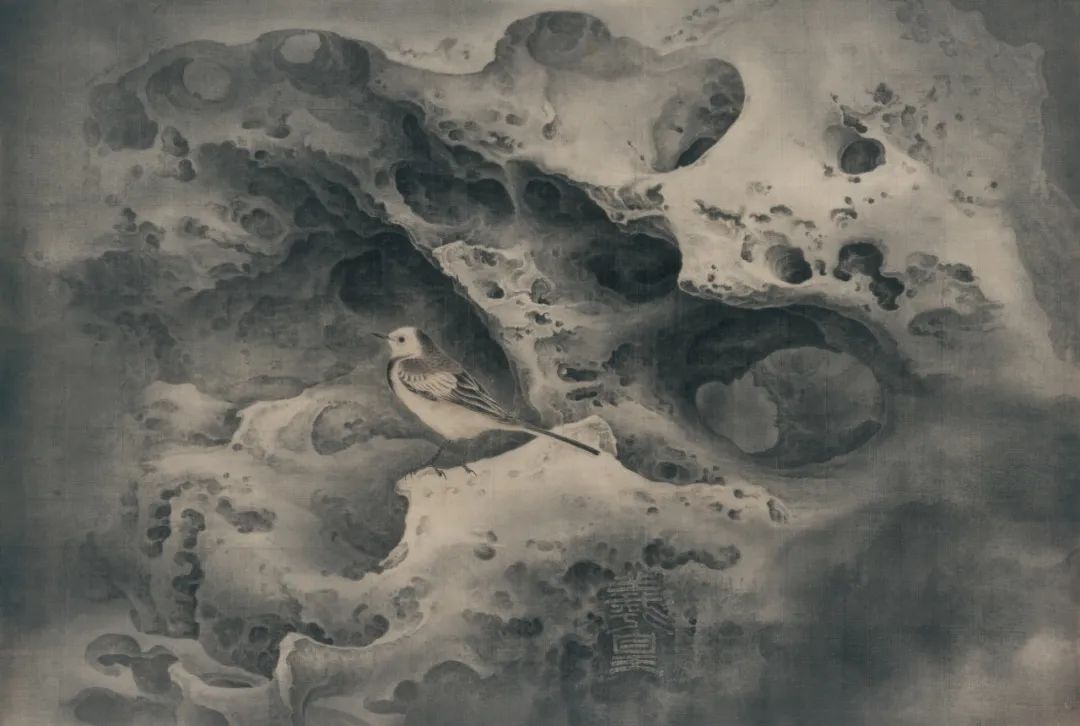

任重《苍龙吟雪》 “玉山”章节里,只见任重以颇有趣味的颖拓法,画当代的清供图,“玩”出自己对传统文化的理解。所谓颖拓法,指的是用毛笔画出拓片效果。画中,任重不仅用细致的笔意“拓”出古代器物的立体图形,营造古典之美,还让泛黄的落叶飘落于散氏盘,毛公鼎长出艳丽的百花,看得人不禁会心一笑。 有幅作品如特写镜头般将视角推向偌大江崖的局部,只见一对鸟儿展翅翱翔,掠过山石,如是构图,已然具有当代趣味。亦有作品聚焦的不知海浪还是江波,以细腻传统笔法表现着光影之下的明暗变化,俨然融汇中西,让人不由生出人生如水、永不回头的感慨。

任重《江崖仙侣》 此次展览中仅一件作品即构成一个章节“雁阵”的《雁阵赋》,宽5.36米、高2.38米,以四条通景屏形成呈现,更在传统文化的基础上,全然融入了艺术家的生命体验。北宋名臣田锡的《雁阵赋》,是这件作品的文学源头。小时候读到《雁阵赋》时,任重就被文辞中的天地浩然之气而打动。从小在宁夏长大的任重,也常常在长空看到“雁过”,观察大雁的姿态与行迹,感受雁群朝着同一方向飞去那个瞬间无可名状的美感。他于是想到画自己熟悉的雁阵,画大雁的诚与信,勇与善,画它所象征的中国人追求的最高品质。这张画任重构思了三年,草稿画了17版,最终一稿花去七个月的时间创作,并且特别邀请好友窦唯合作,以同名音乐形成音画合璧的默契呼应。 站在顶天立地的《雁阵赋》面前,壮阔幽远的氛围感扑面而来。任重说,在这幅画中放得更多的,还是情感。不管一张画也好,我们的生活也好,它一定有一个真实的来源、有自己感情上的提纯,然后才有真诚的反应。

展览现场,图为《雁阵赋》 “任重现象”背后,是征途漫漫、滴水石穿 事实上,艺术圈的“任重现象”,不单单在于任重的画何以备受市场追捧,也包括任重怎样炼成这样的画。很多圈外人惊叹于他“少年天才”的一面,却或许不知他是圈内出了名的“拼命三郎”。 任重的习画之路,显然有别于大多数艺术家。父亲是他的启蒙老师,塞北银川的一位特级美术教师。这种启蒙,在绘画技能之外,还包括循序渐进的书法练习、典籍诵读等国学熏陶。以至于,他不仅13岁那年就能用一个暑假临摹出一整幅《清明上河图》,对于画面上的诗文题跋亦能信手拈来。 1994年,凭借专业课第一,任重考入宁夏大学美术教育专业。读到一半,却又自动退学。刚对一个领域提起兴趣,又匆匆进入下一单元,他对彼时如是教育方式感到并不适应。离开校园,他非但没有放飞自我,反倒开始了长达三年独特的自修,甚至可以说是苦修——从早到晚,按照自己的节奏,从晋唐宋元开始,对彪炳画史的名作一一梳理、研习,翻越传统绘画中一个又一个“山头”,常常感叹时间不够用。他的理想坚定又天真,就是想当一名画家。反正张大千、齐白石、黄宾虹、李可染、潘天寿、傅抱石,不也没有上过艺术学院吗?传统国画本无“科班”一说,多少人都是在临习古人的过程中精进着技艺。

任重《浩浩醉歌群鹜起,翩翩孤影角巾欹》 几年后亮相画坛的任重,有些不按常理出牌。其创作不拘泥于某一家,而是博取众长,显示出“多面手”的艺术才华:花鸟、人物、虫草、走兽、清供、楼台、舟楫、山水等传统国画科目,无一不精;工笔、写意、水墨、青绿、没骨等绘画技法,无一不通;诗文、钤印方面亦颇有修养。人们用“惊艳”来形容他。2000年,他在云南举办个人画展,展览开幕半小时内作品就被订购一空。也从那一年起,他的作品频频现身拍场,价格扶摇直上,艺术评论家薛永年称其为“新生代之翘楚”。 学习晋唐宋元,在任重看来,并不是要复古。他本人亦绝非如人们想象的那样活在古代的风雅中——年轻时的任重组乐队、唱摇滚,衣着入时,与标准定义上的古代文人相去甚远,或许更似竹林七贤。任重是想在追慕传统的过程中,重拾渐渐湮灭的“古人之心”。晋唐宋元那“十日一水”“五日一石”、一丝不苟的敬业精神和职业道德,不矜不伐、中正平和的创作心态和人格操守,都是今日之浮躁最好的强心剂。

任重《松·水·岩》 悟性高,难度高,气格高,是谢定伟评价任重的“三高”。他同时也透露,任重画画相当勤奋。他的画没有数十年如一日的寒窗苦功,是不可能完成的。要知道,国画不比油画,其落笔成形,不可更改,需要创作者在用笔上有极强的控制力。 任重一天的创作,通常从晚上开始,画到后半夜,甚至一早。并且每有大作需要酝酿,他几乎无一例外选择回到银川老家潜心创作,主动与社交绝缘。在谢定伟看来,远离京沪等文化中心的成长背景,从某种程度上造就了任重,让他远离世俗的门派、圈子等等,全身心地只管把画画好。

任重《羲皇》 对于画画这件事,任重也的确格外执拗。画家、评论家宰其弘透露,任重有过许多有趣或者任性的创作意图,比如他曾反复琢磨竹枝的末端如何展现弹性,让人想要抚弯它,而断竹则应该让观者好似听见折断时“咔”的清脆声;又比如他多次强调,把小禽的眼睛画得妩媚使之富有人性是一种乐趣,同时这种乐趣又不能那么轻易被人发现,所以要将小鸟“藏”进画里。 就连对于绘画材料,任重的讲究都近乎“奢侈”。他的作品几乎全用民国以前的古墨。他也偏好将作品画在精心淘来的古纸、古绢上,让材质上的抽丝、斑驳、氧化与画面的墨色自然相容,沉淀成有些岁月感的“包浆”。

任重《雪梅仙侣》局部 值得一提的是,在此次艺术展上,观众看不到展签,无法获悉每件作品的名称与创作年代。这并非策展的疏忽,而是艺术家本人有意为之。个中缘由,任重特别给出阐释。小时候他留长发,每次洗完头发,都要等它晾干,古人称其为“晞发”。画画的过程与之颇有些类似,把墨泼好或着墨之后,往往也需要等待它们晾干。这是一个无比漫长的过程,令他格外期待墨干了以后的效果。在此过程中,墨色现出的变化,有时让他惊喜,有时则让他失望甚至绝望。在任重看来,艺术创作急不得,用等待来完成自己与作品、时间之间的互动,感觉非常微妙。以至于,他经常觉得每一幅作品都好像是在等它晾干的过程,都还没有完成,或者说,它依然可以有向前的、更好的可能性。这也是他很少轻易在一幅作品画完以后就落款的一个原因。他想用这种“晞墨”的感觉,告诉人们艺无止境。 这或许也正是任重在数十年艺术创作中,始终秉持的一种态度,恰如他写在微信视频号上的那句签名:莫道征途路漫漫,愿效滴水洞石穿。

任重《玉质寒操》 作者:范昕 图片均为任重水墨丹青艺术展展品图以及展览现场图,展方供图 |

京公网安备 11010102002228号

京公网安备 11010102002228号